MALAM pada hari tragedi itu, jelas Zaidi, mereka semua dikumpulkan militia yang menyokong Jeneral Farrah Aidid di sebuah rumah yang terletak sekitar 13 kilometer daripada markas UNOSOM. Konvoi diiringi kenderaan militia itu, bagaimanapun masih perlu melalui pemeriksaan di hampir tujuh sekatan jalan yang dijaga puak bertelegah.

“Hati memang cukup sedih, Tapi inilah nasib kita sebab kita dah tahu dah tempat macam ini. Sebab kami daripada awal tahu (akan) datang ke tempat paling bahaya.”

Berkongsi belakang pikap yang tidak berbumbung bersama jenazah Allahyarham Azman dan mendiang Ghani, sambil menahan sakit akibat kecederaan dialami, dia hanya mampu memandang hiba tubuh mereka yang bermandi darah sebelum militia akhirnya menghentikan kenderaan di luar universiti.

Militia, katanya, yang enggan memasuki, sebaliknya meminta bertemu dengan pegawai Malaysia.

“Mejar Len Olivero datang, saya nampak dia datang dengan berseluar pendek,” katanya, setelah pegawai itu diarah membuka baju sambil menunjukkan gaya kedua-dua tangan di angkat ke udara. Kolonel Vezzalini, seingatnya, paling awal ditemui Mejar Len yang setelah memastikan keberadaan semua anggotanya, menemuinya dan berkata, “Tenanglah, kita semua dah selamat.”

Selepas 12 jam menanggung kesakitan, Zaidi akhirnya mendapat rawatan yang diperlukan. Semasa pemeriksaan itulah, katanya, pegawai perubatan memberitahunya terdapat peluru di dalam tubuhnya.

“Hati memang cukup sedih,” katanya, perlahan mengingati perjalanan bersama dua jenazah rakannya. “Tapi inilah nasib kita sebab kita dah tahu dah tempat macam ini. Sebab kami daripada awal tahu (akan) datang ke tempat paling bahaya.”

Rasa takut yang menguasai setelah senjata dirampas, apatah lagi dengan kecederaan dialami menyukarkannya untuk melawan. “Lega,” katanya, separuh hiba masih dipanjangkan umur untuk kembali ke pangkuan keluarga yang menanti di tanah air sedangkan dua rakannya telah terkorban.

“Nama dia Azlina tu,” katanya, senyum tiba-tiba, membuatkan mata kami ikut mengarah pada seekor kucing putih gebu yang melangkah memasuki beranda tempat kami berbual. “Azlina binti Mohd Zaidi,” sampuk isterinya, ketawa, mengusap kucing yang mendekati, manja.

Ditanya, apakah dia kesal dengan apa yang berlaku, dia yang mengakui memang cita-citanya untuk menjadi tentera seawal usia 12 tahun semasa bersekolah di Merapoh, Pahang, menggelengkan kepala, menjawab: “Saya tak kesal. Dah kerja kita.”

Dia, awalnya menolak untuk ke Somalia apabila bapanya, Hanafiah Awang, 61, meninggal dunia sebelum dia dijadualkan berangkat, namun akur kerana keupayaan komando sepertinya, terutama dalam persenjataan diperlukan di sana.

Buat seketika, fikirannya seolah menerawang ke kisah silam. Senyum, dia memberitahu, “Saya memang minat askar, timbul selepas peristiwa 13 Mei (rusuhan kaum), nampak keretapi askar jaga. Syok tengok senjata, di tiap kepala gerabak (keretapi) mereka kawal. Saya menghadiri temuduga askar di Kuala Pilah, masa itu kerja di ladang tebu. Tiga kali temuduga baru dapat (jadi askar).”

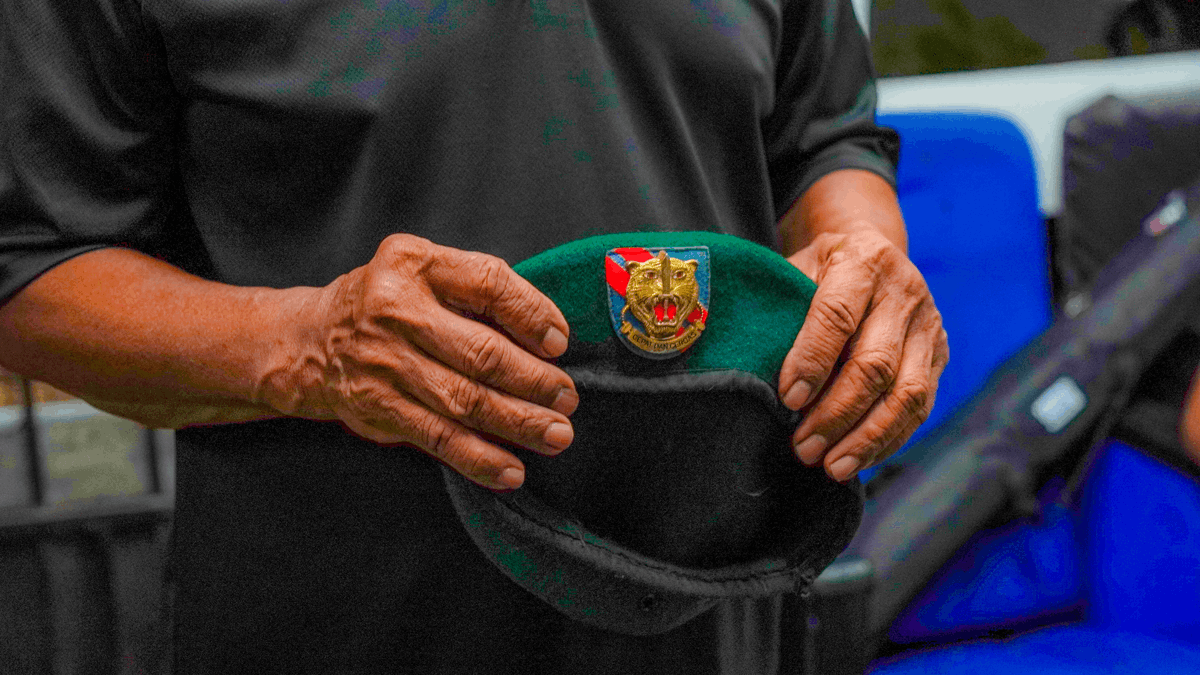

Lucunya, akuinya, dia yang tidak menyangka diserap ke dalam unit RGK sememangnya tidak mengetahui apa-apa pun mengenai latihan separuh nyawa yang menantinya sebagai komando kecuali nampak segak dengan “beret senget” mereka.

“Ulama dulu makan (untuk) tak tidur (buat beribadah), tapi sekarang (pengambilan kaad) disalah guna. Itu yang mulut berbuih, hijau. (Pengguna) Jadi tak takut, kena peluru kan sakit, tapi dia mengeluh saja,”

Somalia, menurut Zaidi, memperlihatkan tentang “peperangan yang kita tak pernah tengok, kita tak pernah rasa keadaan rupanya macam itu” apabila dibandingkan antara perang konvensional dan pengalamannya bertempur dengan komunis.

“Terburai perut, tapi (ada) tak mati. Dia boleh tolak (usus) masuk balik, jahit,” katanya, mengimbau pemandangan mayat bergelimpangan dan militia yang cedera di jalanan, biasanya bertempur menggunakan senjata seperti AK47 dan HMG, selain RPG-7, iaitu senjata pelancar roket anti kereta kebal.

“Sebab mereka makan kaad, (saiz) kecil macam daun kari. Satu cekak 1 Dolar Amerika, macam sirih, makan. Ulama dulu makan (untuk) tak tidur (buat beribadah), tapi sekarang (pengambilan kaad) disalah guna. Itu yang mulut berbuih, hijau. (Pengguna) Jadi tak takut, kena peluru kan sakit, tapi dia mengeluh saja,’ tambahnya.

Kini, menghabiskan sisa hidupnya sebagai bilal di surau berdekatan, keputusan untuk tidak meneruskan dengan pembedahan bagi mengeluarkan peluru memaksa Zaidi menanggung kesakitan selamanya. Baginya, itu lebih baik berbanding menjadi lumpuh jika pembedahan dilaksanakan.

Selepas apa yang dilalui, menurutnya, apa yang diinginkannya sekarang ini adalah keadilan, terutama dalam isu pelarasan pencen agar veteran sepertinya yang masih berada di takuk lama merasa dihargai.

“Generasi sekarang tak tahulah macam mana (mereka) nak melalui,” katanya, gusar memikirkan sekiranya pengalaman ini berulang. “Terlampau selesa sangat. Celik mata ada makan, ada pakaian. Kerja nak senang, gaji nak banyak, (pekerjaan) tak kotor, tak panas. Tak semualah, tapi kebanyakannya begitu.”

Sambil membelek keratan akhbar mengenai kisahnya yang pernah disiarkan, dia masih mengingati bagaimana Allahyarham Azman pada hari-hari terakhir hayatnya tanpa disedari menunjukkan tanda akan pergi selamanya.

“Dia beli kamera (katanya), ‘Esok aku nak (ambil) gambar last. Ini gambar last kita ambil’ padahal nak balik (Malaysia) lambat lagi,” katanya, perlahan, tenggelam seketika dalam kerinduan yang tidak kesampaian.